はじめに

いまだかつてない化学反応・分子の発見を目指して

医薬品、プラスチック、液晶など、われわれの身の回りには、有機化合物があふれています。これらの有機化合物が望む機能を発現しているのは、それらの分子構造と密接な関係があります。したがって、望む機能を持つ分子を生み出すためには、その構造を構築するための手段、すなわち化学反応の開発が不可欠です。有機化学の教科書を眺めれば、Aldol縮合やDiels-Alder反応など、既にたくさんの化学反応が記載されています。果たして、これ以上新しい反応を開発する必要はあるのでしょうか?答えは、Yesです。新反応の開発は、既存の物質製造プロセスを低環境負荷、高効率省資源型へと革新するだけではなく、既存の手法では作り得なかった新分子の創成へと結実することもあるからです。例えば、21世紀のノーベル化学賞の多くが、不斉水素化及び酸化、メタセシス、クロスカップリングといった新しく開発された反応に対して与えられています。これらの反応の発見により、それまで存在しなかったキラル化合物、ポリマーあるいはπ共役化合物の化学合成が可能となり、社会に大きなインパクトを与えたのです。

われわれの研究室では、そのような新しい化学反応を開発することを目指しています。われわれの研究には「こだわり」があります。それは、改良・改善ではなく未知にチャレンジするということです。既存の反応の収率を10%から90%に向上させる研究も重要ですが、われわれの研究対象ではありません。追い求めるのは、誰も見たことのないパターンの化学反応です。「なぜ、この原料からこの分子が生成するの?」といった反応機構が容易にはわからないような反応(すなわち、既存の反応原理では説明がつかないような反応)が、われわれの理想とする反応です。このような、いまだかつてない反応の発見は、もしかすると現代社会を一変させるようなインパクトを持つかもしれないのです。そんな想像が、このイバラの道を進むためのモチベーションを与えてくれます。

化学反応をデザインする

われわれの研究室では、新しい反応を開発するためのツールとして、主として遷移金属錯体触媒を活用しています。錯体触媒の出現は、クロスカップリングやメタセシスに代表されるように古典的な有機合成化学を一変させてきました。しかし、遷移金属の種類やそれを取り囲む配位子の多様性を考慮すると、これまでに明らかになった錯体触媒の反応性は、ほんの氷山の一角にすぎないといえます。残念ながら、未知の反応を完全にデザインし、発見を予見できるほど、この分野の化学は成熟していません。しかし、逆にそれゆえ、われわれ化学者が創造力(あるいは想像力?)を発揮する余地が大きい分野であるといえます。敢えて、やや大胆とも言える仮説を立て、触媒、配位子、基質分子の構造をデザインします。デザインするのは分子だけではありません。触媒反応は、触媒サイクルという素反応の組み合わせにより成り立っており、それらの素反応を組み合わせて、触媒反応をデザインします。素反応そのものを新しくデザインすることもあります。多くの場合、デザイン通り事がうまく運ぶことはありません。しかし、何度も修正を繰り返しながら、よりよいデザインを突き詰めていったり、あるいは当初予想もしていなかったような現象に遭遇して、全く新しいデザインを着想したりすることで、この海図なき航海はゴールへと行き着くのです。独創性の高いアイディアをいかに多く蓄え、それらをデザインに反映できるか、これが成功の鍵であり、本研究の醍醐味であるといえます。

最近の研究から、こだわりの結果をいくつか以下に紹介します。

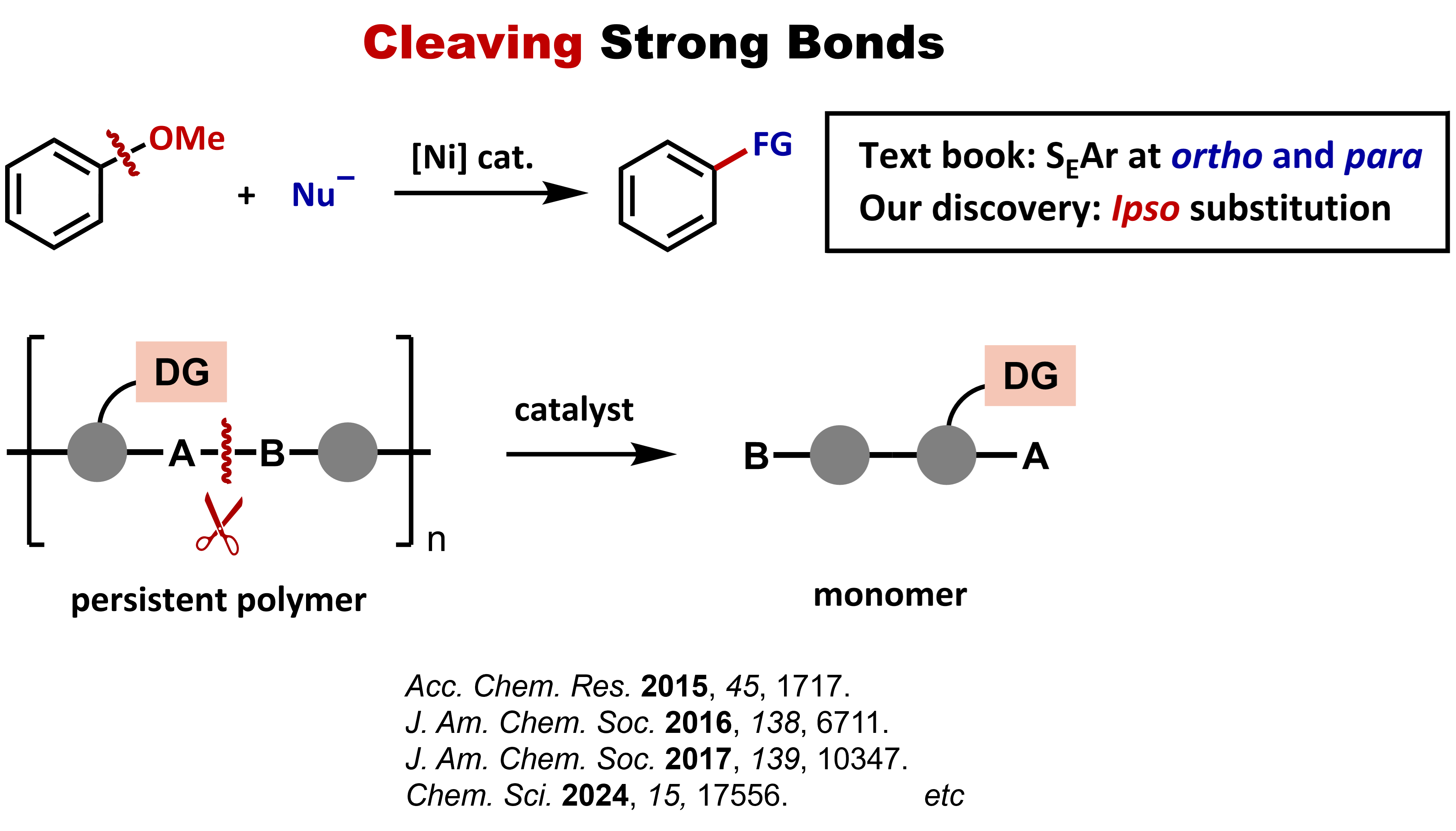

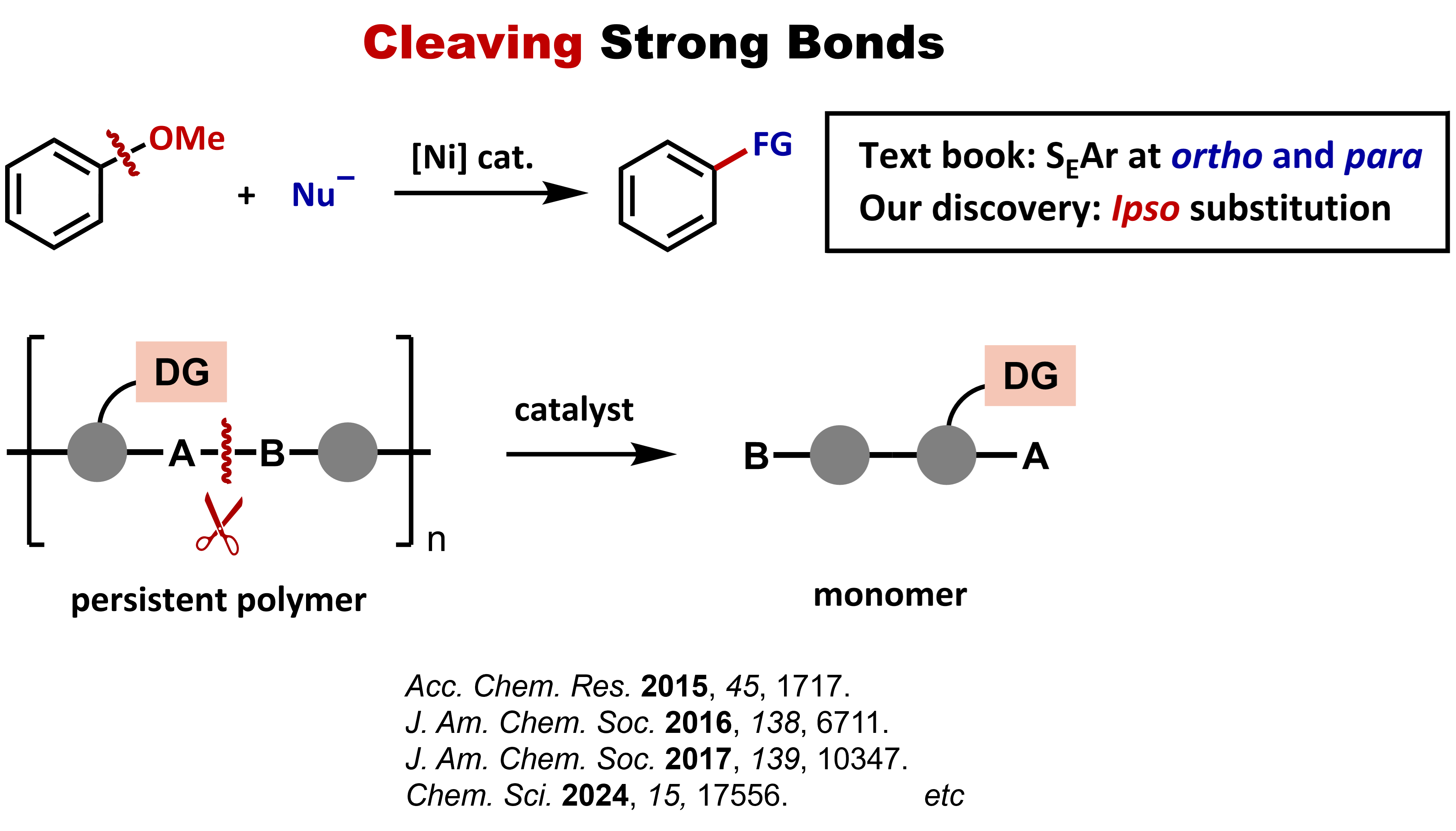

化学反応とは原料分子が持つ化学結合を切断し、構成原子間で新しい結合を形成するというプロセスです。このプロセスを効率よく進行させるには、できるだけ弱い結合を切断し、より強い結合をつくることが必要です。したがって必然的に既存の化学反応の多くは、炭素-ハロゲン結合やパイ結合などの反応性に富む弱い結合を持つ化合物を用いるのが定石でした。一方、この定石は化学反応に利用可能な原料を制限し、化石資源など限りある炭素資源の利用を非効率なものにしているという側面もあります。われわれは、教科書的には直接変換することが困難とされている官能基を触媒的に変換する手法の開発に取り組んでいます。たとえば、芳香環上のメトキシ基は、芳香族求電子置換反応(SEAr)におけるオルト・パラ配向基として教科書に登場しますが、メトキシ基のイプソ位での置換反応は通常は起こりません。一方で、われわれはニッケル触媒を用いることで、アニソールと様々な求核剤との反応が進行し、メトキシ基が直接置換されるという反応を開発してきました。このような強い化学結合の切断を利用することで、耐薬品性、耐熱性に優れた高性能ポリマーのモノマーへの解重合にも成功しました。

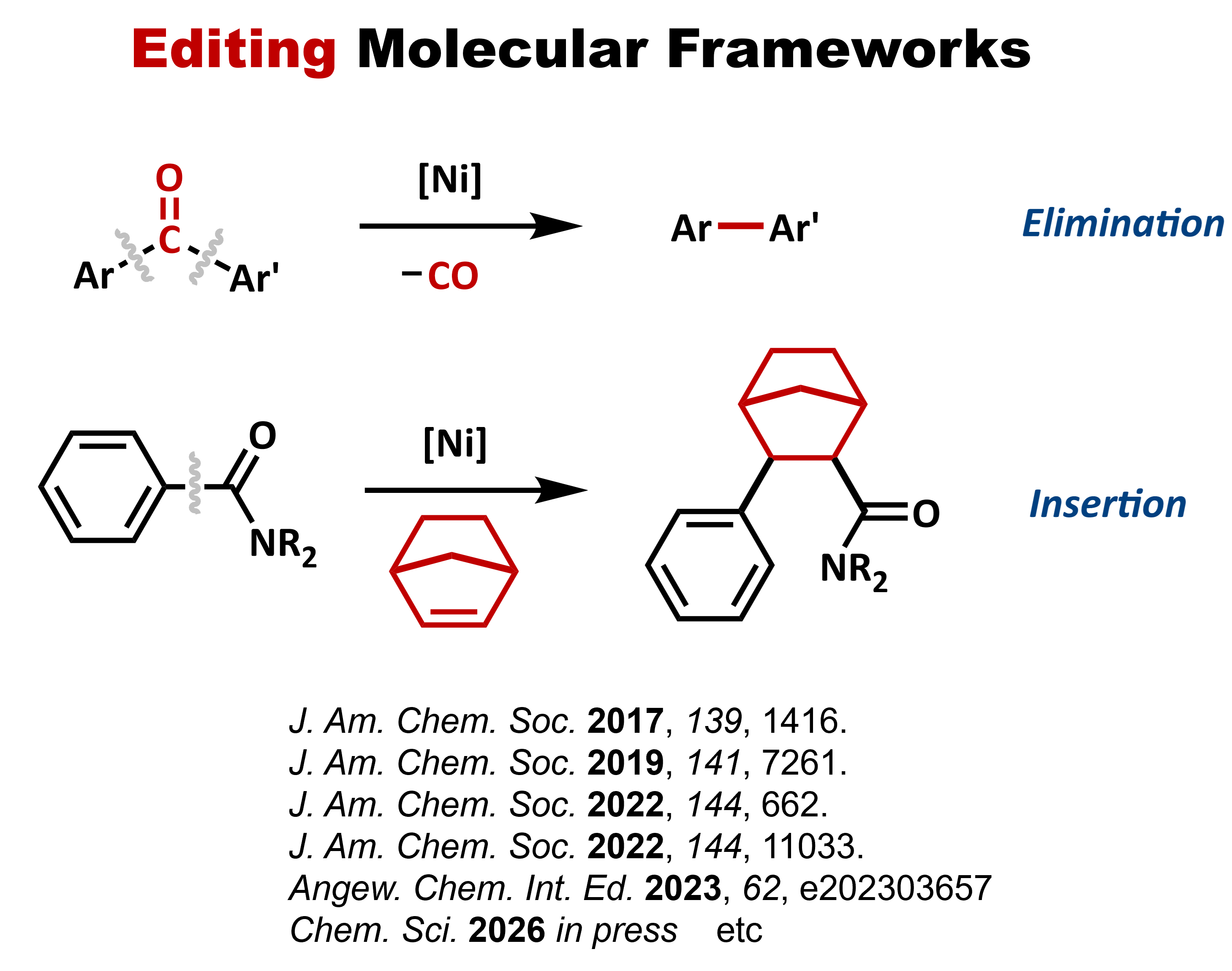

分子骨格を編集する

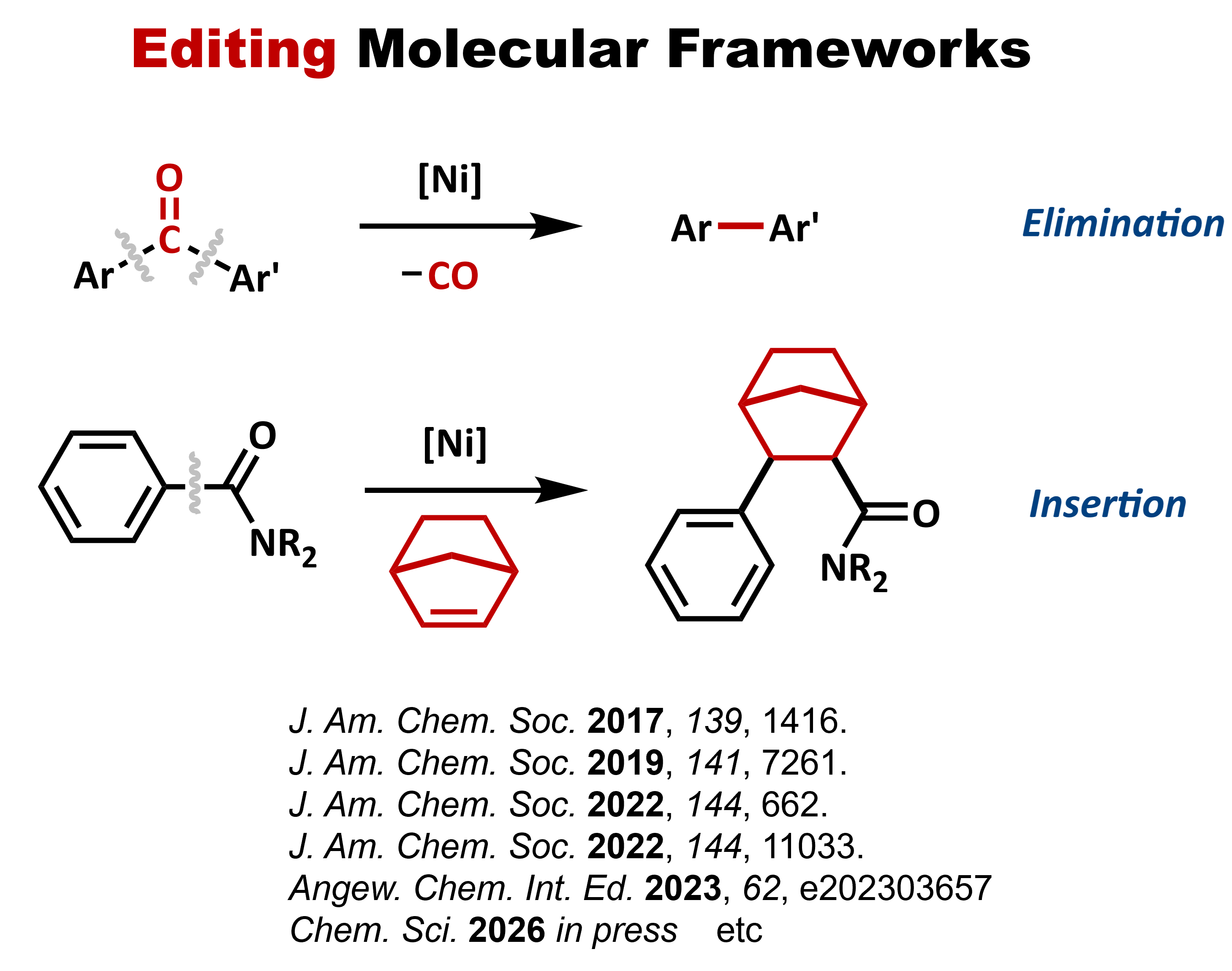

分子構造は分子の背骨ともいうべき「分子骨格」と、そこに結合する「官能基」から成ります。後者の官能基については、多様な官能基の相互変換のための手法が確立されています。一方、分子骨格については、いったん構築した骨格を後に修正するのは一般に困難です。これは、分子骨格を構成するのが主として強固な炭素―炭素結合であり、その切断が起こらない限り、骨格そのものを変換することはできないからです。既存の分子骨格を全く別の骨格へと編集するための方法論が開発できれば、従来法ではアクセスできないような複雑分子の創製が可能になったり、あるいは化学製品の基幹原料への分解によるケミカルリサイクルの実現につながる可能性があります。われわれは、遷移金属錯体の反応性を活用することで、炭素-炭素結合を切断し、分子骨格を縮めたり(脱離反応)、延ばしたり(挿入反応)する分子変換法を開発しています。

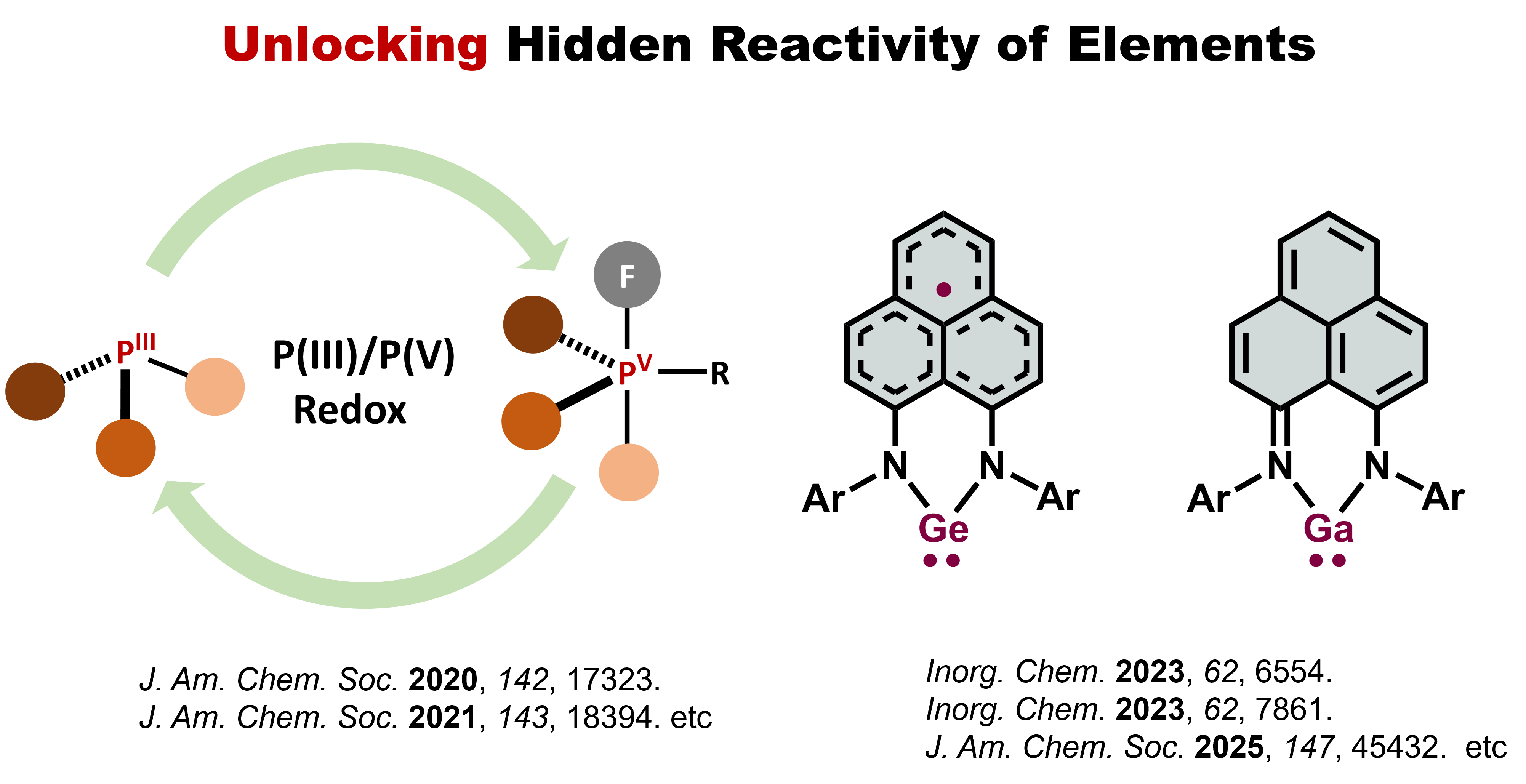

元素の隠れた個性を引き出す

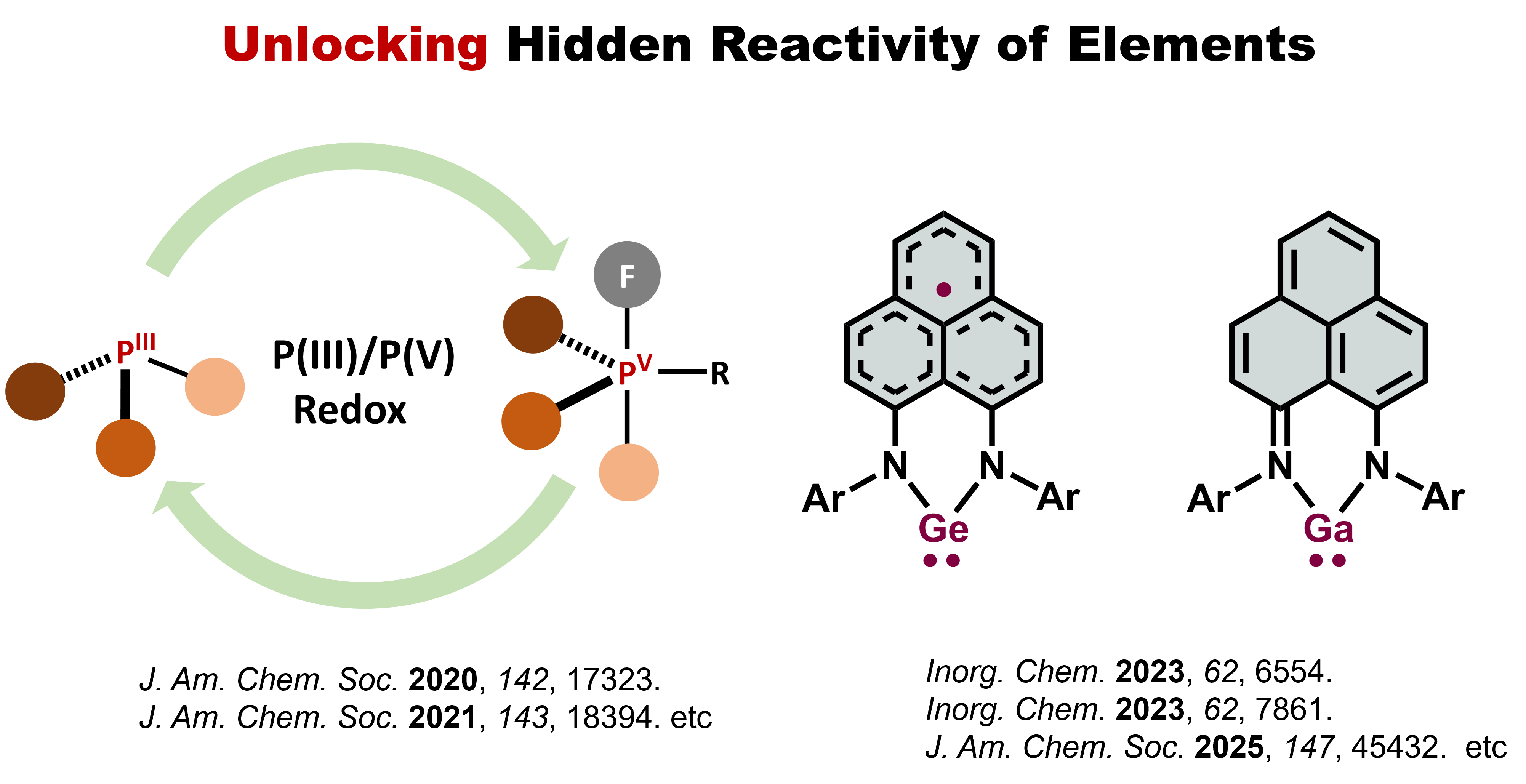

数多ある元素の個性を少しでも系統的に理解するために、化学者は周期表を片手に元素を分類・整理して、その反応性を明らかにしてきました。この分類・整理は学習者の理解を助ける反面、ともすれば元素の持つ性質すべてがその範疇に収まっているかのような錯覚を与える危険性を孕みます。この錯覚にとらわれず、元素の持つ隠れた個性に気づくことができれば、分類・整理の枠を超えた新しい反応性の発見につながることがあります。例えば、触媒を開発する際に、典型元素は酸・塩基の概念に基づく極性機構、遷移金属は酸化的付加・還元的脱離を経るレドックス機構、をそれぞれ想定して反応を設計することが一般的です。われわれは、リンという典型元素の触媒が価数変化をともなうレッドクス触媒機構を媒介することを明らかにし、貴金属でさえ為し得ない変換反応を達成しています。また、フェナレニルという拡張π共役配位子を導入することで特異な電子状態を持つ典型元素錯体の合成に成功し、通常の単純な典型元素錯体では進行しない特徴的な反応性を示すことを明らかにし、新しい典型元素レドックス触媒の開発を進めています。

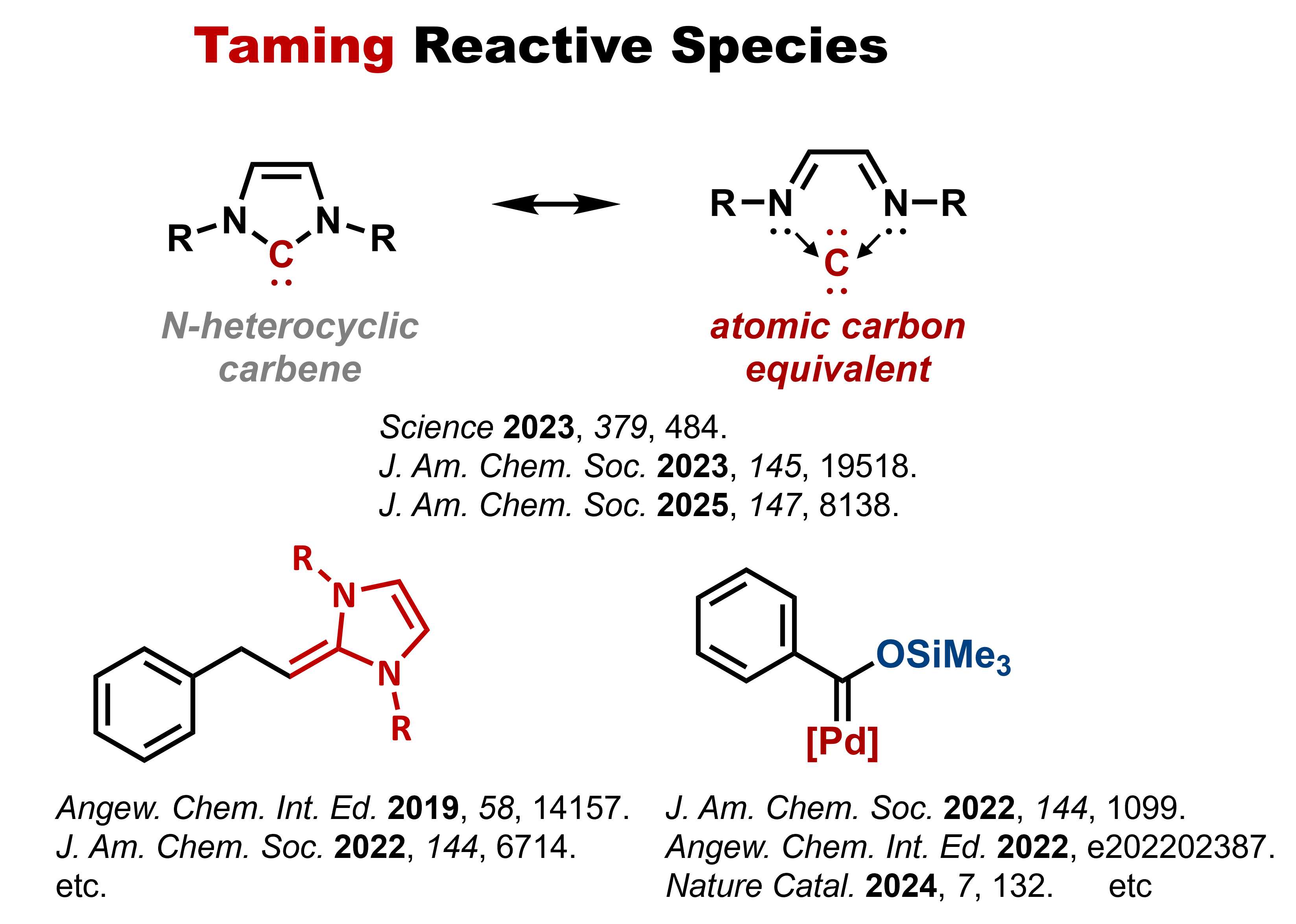

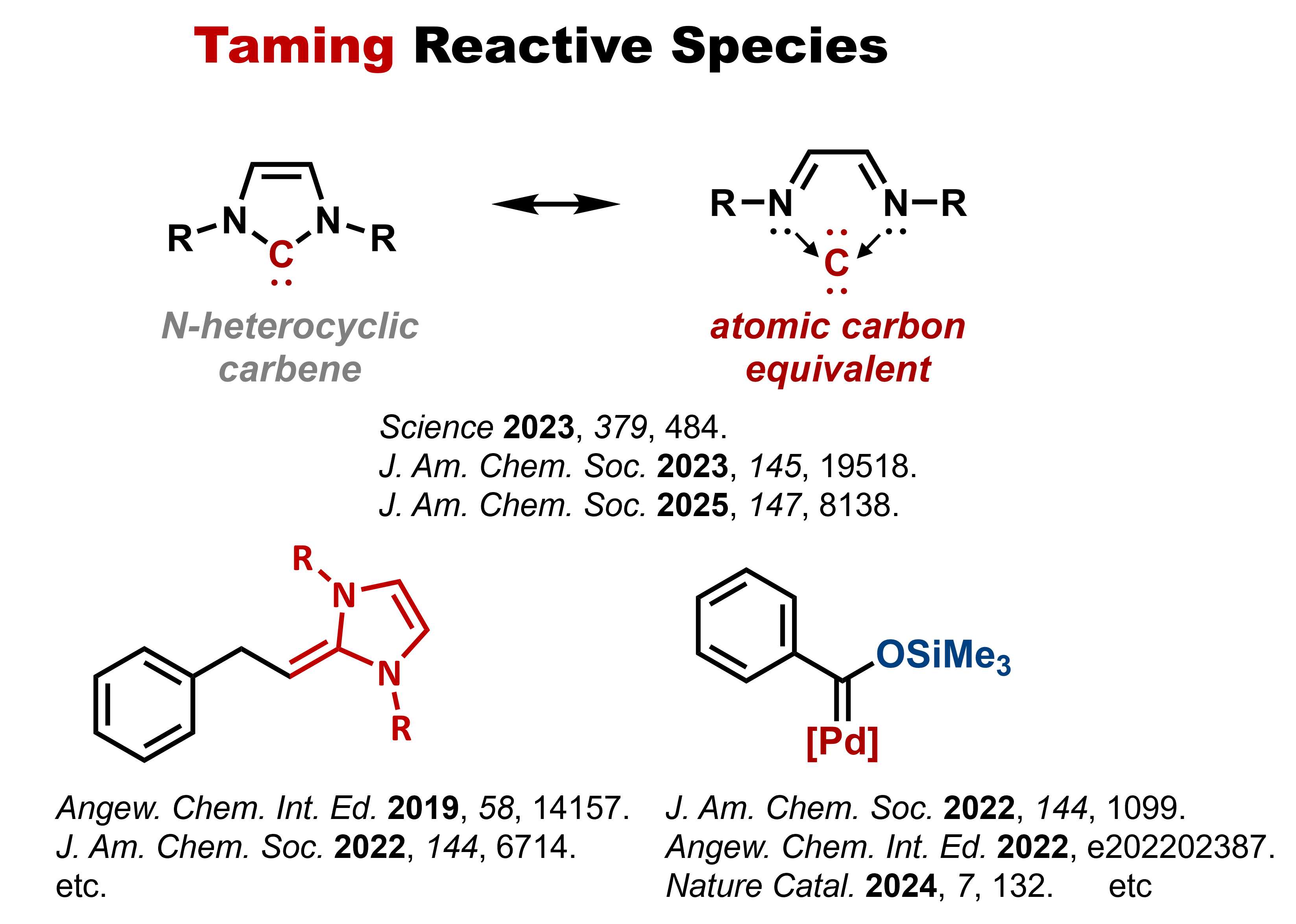

反応性化学種を操る

新しい化学反応の発見の背後には、新しい反応性化学種が介在します。これらの反応性化学種は多くの場合、不安定で直接手にすることはできません。しかし、モデル化合物による実験や理論化学的手法を駆使し、それらの「見えない化学種」の構造や特徴を推察することは、さらなる新反応へのインスピレーションを与えてくれます。また、分子設計により「見えない化学種」を「見える化学種」へとバージョンアップさせ、それが新たな触媒開発へとつながることもあります。われわれは、このような新しい反応性化学種との出会いを大切にしています。たとえば、有機化学の世界ではよく知られているN-ヘテロ環状カルベンが炭素原子の等価体として作用する化学反応を発見しました。これは、0価の炭素を実用的な有機合成に利用した初めて例であり、一つの炭素中心に一段階で4つの共有結合を形成するというSingle Carbon Atom Doping (SCAD)という新しい反応概念の端緒となる成果です。

?

ここで示した以外にも、教員・学生・研究員からのアイディアの化学反応により、新しいテーマが日々生み出されています。それらのテーマは、うまくいくこともあれば、一旦休止するものもあります。また、そのテーマがきっかけで、当初予想していなかった形で異なるテーマとして走り出すこともあります。研究テーマ立案から、実現まで、自分色のオリジナルな研究を実現できる場を提供することが、われわれの使命だと考えています。